[ad_1]

호림박물관 신사분관서 내년 2월 2일까지 ‘분청’展

호림박물관 신사분관에 전시된 분청사기 합과 병.

(서울=연합뉴스) 박상현 기자 = 어두컴컴한 전시장에 분청사기(粉靑沙器) 병 10개가 일렬로 진열됐다.

멀리서 보면 차이를 알 수 없는데, 병 쪽으로 다가가니 문양이 확연히 다르다. 오른쪽 5개는 붓으로 하얀 흙을 쓱쓱 바르는 귀얄 기법을 사용했고, 왼쪽 5개는 백토물에 도자기를 일부 담그는 덤벙 기법을 썼다.

귀얄이 선(線)의 미학을 추구했다면, 덤벙은 면(面)의 아름다움을 구현했다. 두 기법 모두 소박하면서도 자유분방하고 멋스러운 느낌이 있다.

서울 강남구 호림박물관 신사분관에서 지난 19일 만난 서지민 학예연구사는 “14세기 말부터 16세기 초까지 제작한 분청사기 문양 기법에는 7가지가 있다”며 “15세기 후반이 되면 귀얄 기법이 증가하고, 그 후에는 덤벙이 성행해 분청사기가 점차 백자화한다”고 설명했다.

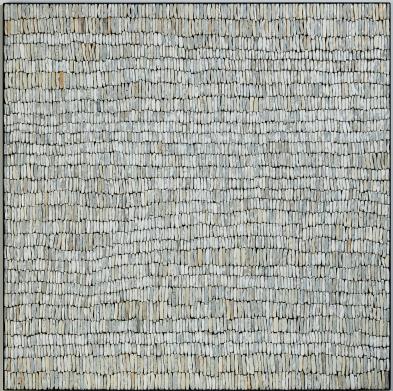

귀얄(왼쪽)과 덤벙(오른쪽) 장식 분청사기. [호림박물관 제공]

도자기 컬렉션으로 유명한 호림박물관이 귀얄과 덤벙 장식 분청사기를 주제로 한 특별전 ‘자연의 빛깔을 담은 분청 – 귀얄과 덤벙’을 20일 신사분관에서 개막했다.

분장회청사기(粉粧灰靑沙器)의 줄임말인 ‘분청사기’는 회색이나 회흑색 태토(胎土·도자기를 만드는 흙)에 하얀 흙으로 분장한 자기를 지칭한다.

시기적으로 화려한 고려청자와 단아한 조선백자 사이를 잇는 분청사기는 수수하다는 평가를 받는다. 그러나 국가가 운영하는 관요(官窯)의 간섭을 강하게 받지 않아 창조적 조형미가 두드러진다.

국립중앙박물관장을 지낸 고 최순우는 “상상의 날개가 자유스럽게 활개 친 ‘치기’의 아름다움이 곧 분청사기의 아름다움이다. 또한 무한한 해석이 가능한 추상의 아름다움을 가지고 있다”고 평가한 바 있다.

분청사기 귀얄 장식.

이번 전시는 조선시대 유물 70여 점이 공개된 3층 ‘흰 빛깔이 빚어낸 정·중·동의 미학’과 현대 작가 9명이 제작한 분청사기 작품 50여 점이 놓인 2층 ‘자연 그리고 자유’로 구성된다.

서 연구사는 “분청사기의 역사를 전반적으로 다루려 했으나, 귀얄과 덤벙에만 초점을 맞췄다”며 “그동안 백자 항아리, 편병(扁甁·앞뒷면이 평평한 도자기), 철화청자 전시를 했는데, 일반인에게는 조금 어려웠던 것 같다”고 말했다.

이어 “관람자가 분청사기를 학술적으로 접근하지 말고 미감을 느끼길 바라는 마음에서 유물 옆에 자세한 설명문을 두지 않았다”며 “분청사기가 시각에 따라 어떻게 달리 보이는지 경험하면 좋을 것”이라고 덧붙였다.

조선시대 분청사기는 형태가 다양하다. 병뿐만 아니라 대접, 편병, 장군(물이나 술 따위를 담는 그릇), 합(덮개가 있는 그릇)을 볼 수 있다.

귀얄 문양은 토성의 고리 같기도 하고, 파도나 비바람을 연상시키기도 한다. 덤벙 장식에는 간혹 도공의 손자국이 남아 수백 년 전 도자기 제작 장면을 떠올리게 한다.

박성욱의 분청사기 작품. [호림박물관 제공]

현대 작가 작품은 조선시대 분청사기 형식을 따르면서도 독창성이 돋보인다. 박성욱은 분청사기 조각을 하나하나 붙여 자작나무가 빽빽한 풍경과 달이 뜬 하늘을 나타냈고, 차규선은 분청사기 기법을 사용한 회화를 선보인다.

서 연구사는 “호림박물관에서 현대 작품을 전시한 적은 거의 없다”며 “귀얄과 덤벙 기법은 현대미술의 추상과 통하는 듯하다”고 강조했다.

특별전과 함께 박물관이 소장한 명품 도자기를 전시한 4층도 둘러보면 좋을 듯싶다. 4층에는 국보 제179호 ‘분청사기 박지연화어문 편병’, 보물 제1068호 ‘분청사기 상감모란당초문 유개항아리’, 보물 제1456호 ‘분청사기 박지태극문 편병’이 있다.

전시는 내년 2월 2일까지. 관람료는 성인 8천원, 청소년과 장애인 5천원.

2018/10/20 09:31 송고

Source link